生的希望

“庭有枇杷树,吾妻死之年所手植也,今已亭亭如盖矣。”

树长,人亡,物是人非,归有光将思念寄寓一颗枇杷树。我国自古便有在清明节种树的传统,古书《岁时百问》中有言:“万物生长此时,皆清洁而明净。”古人在清明节植树,不仅出于清明期间阳光明媚、春雨飞洒使得树种的存活率更高,也是以种树的形式抚慰人们心中对逝者的悲痛思念,象征着来年的希望。

树艺兴国

1915年7月,北洋政府下令以每年清明节为植树节,倡导政府机关、学校参加植树活动,中国最早期的植树节正是设在万物复苏的清明节。

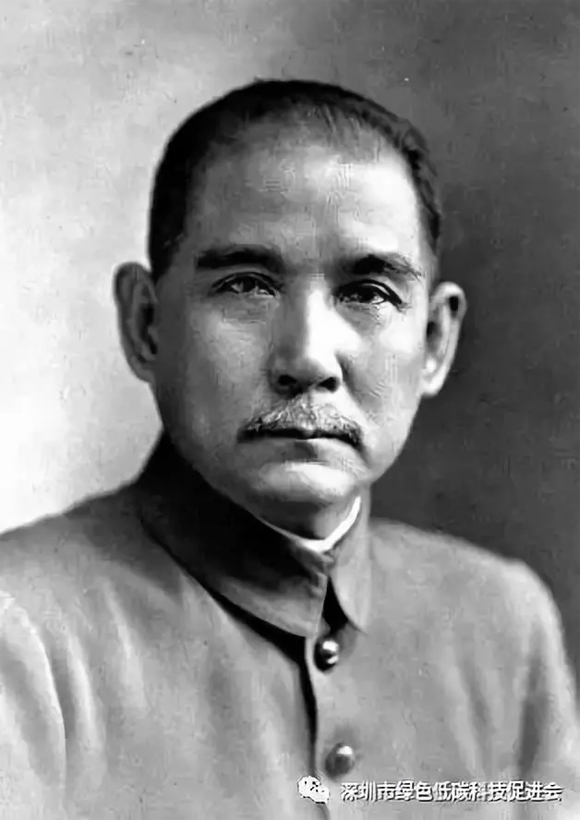

那么今天3月12日的植树节又是从何而来呢?这与我国近代民主革命的先驱——孙中山先生有着密切的联系。

孙中山先生是中国近代史上最早意识到森林的重要意义并提倡植树造林的人。早在1893年的《上李鸿章书》中他便指出“中国欲强,急兴农学,讲究树艺”,更在广州演讲“三民主义”时再次指出:“防止水灾与旱灾的根本方法,都是要造森林,要造全国大规模的森林。”之前设立于与清明节同一天的植树节,其实最初也是由孙先生向北洋政府建议的,孙先生任临时大总统时立即颁布了我国近代史上第一部《森林法》。在当时,植树不仅是为防治中国长期遭受的洪涝灾害,摆脱使民众摆脱贫困的一种途径。

1928年,为纪念孙中山先生逝世三周年,国民政府举行了植树仪式,并将其逝世的那天,即3月12日定为植树节。1979年,在邓小平的提议下,第五届全国人大常委会第六次会议决定将每年3月12日设置为我国的植树节,鼓励全国各族人民植树造林,造福于子孙后代。

1987年,世界环境与发展委员会出版《我们共同的未来》报告,将可持续发展定义为“既能满足当代人的需要,又不对后代人满足其需要的能力构成危害的发展。”自此,代际公平的理念成为可持续发展战略的重要原则。人们在消耗环境资源的同时,还需要保证子孙后代生存与发展的权利。

当今世界,人类面临着各种各样的环境问题,其中土地荒漠化与气候变化是人们提及最多的两类问题。

土地荒漠化是人类现今面临的最为严重的环境与社会经济问题,被称为地球的“癌症“。据联合国公布的数字,不当的人类活动以及气候变化导致占全球41%的干旱地区土地不断退化,荒漠面积逐渐扩大。中国的荒漠化土地面积大,分布范围广,是世界上受荒漠化危害较为严重的国家之一。

1977年在内罗毕召开的联合国荒漠化大会明确“荒漠化是土地滋生生物潜力的削弱与破坏,最后导致类似荒漠的情况,它是生态系统普遍恶化的一个方面,它削弱或破坏了生物的潜力。”在国际化荒漠化防治公约秘书处所编写的简要说明中着重指出:“从根本上说,这是一个人为的问题,它的成因是对土地压力太大所造成的”,“......而不是由逐渐扩张的沙漠所造成”。目前学界主要人为荒漠化是由于人类不合理的经济活动和脆弱生态环境相互作用造成土地生产力下降,土地资源丧失,地表呈现类似荒漠景观的土地退化过程。总之,荒漠化是人地关系矛盾的结果,其导致的后果是土地生产力下降。

中国西北地区存在着大面积的天然沙漠,人们为了经济的快速发展过度放牧、开垦,导致荒漠的面积不断扩大,这反倒使短期增长的经济面临着无法持续发展的重大挑战,人类既是荒漠化的产生者,也是荒漠化的受害者,想要在本就脆弱的环境之下发展经济,更需要走可持续发展的绿色经济道路。

民营企业家王文彪是坚持绿色经济发展模式的典型案例,其执掌的亿利资源集团集沙漠化防治、生态建设、黄河保护、沙产业发展、新能源开发、国际会议以及沙区百姓致富“七位一体“的产业链,整合亿利集团全部沙产业相关公司,成功实现了资源的有效配置,形成了治沙产业的品牌。王文彪更是凭此获得联合国”环境与发展奖“以及由工商联授予的“民营功勋企业家”荣誉。

今天,王文彪的绿色帝国依然在黄河以北的荒漠里,实现着环保与致富的双赢。

植树造林的过程中融入绿色经济的理念,将创收与环保结合,将救赎与发展结合,激励更多的人们加入植树造林的队伍中,这是区别于宣传教育手段的新型动员方式。

不变的,生命的情怀

传统礼教的主导,防治自然灾害的希望,满足经济持续发展需要,互联网思维的融入,植树造林不断地融入人类历史中的不同时代特色,始终伴随着的则是人们对于生的希望。

祈福来年的生活如树苗般茁壮成长,希望防洪减灾,希望改变日渐恶化的环境,希望脱贫致富,这些理想都与人类不断追求生存与发展的天性一致,让生命变得更加美好。

树,根发于泥土之中,生枝于天地之间,不断地向着天空发展,一年四季,冬去春来,或许几代王朝早已不在,但是当年的老树仍新发嫩芽。

人就像一棵树,相信着生命的永恒。

( 深圳市绿色低碳科技促进会 www.szdt.com ) |